Todos hemos ido a comprar pollos asados, al menos alguna vez. Entramos en el establecimiento y, aparecen frente a nosotros unas enormes máquinas que, provistas de unas varillas, van rotando al pollo asándose y desprendiendo un jugo por el fuego y la grasa del mismo. Por lo general, cuanto más tostaditos mejor sabor tienen. Hay a quien les gusta comerse la piel, pero cada cual es libre de comer lo que quiera.

Vamos a hacer un ejercicio de empatía y pongámonos en la situación del pollo o de una gallina. Y, al igual que a otros animales, les diéramos voz y los paseáramos por la calle como se acostumbra ahora a llevar a los perros: en cochecitos o con su correita atada al cuello.

A los perros les hablamos y hasta presumimos de conocer sus respuestas; otra cosa sería saber lo que ellos verdaderamente piensan de algunos de sus dueños, no se iban a dejar que les hicieran ciertas “perrerías”.

Pues bien, al pollo o a la gallina no se les saca a pasear. Están en campo abierto —los más privilegiados— sin imaginarse cuál va a ser su final. Son intuitivos con su presente de supervivencia, pero no para saber cuál va a ser su final como pollo.

Comemos huevos, que ya sabéis por dónde salen, y ni lo tenemos en cuenta a la hora de utilizarlos. Igual nos daría hasta aversión. Ecológicos o no, el orificio de la evacuación es el mismo.

En el momento de sacrificarlos manualmente, más de uno ha salido corriendo sin cabeza, como alma que lleva el diablo, con plumas, eso sí. De ahí el refrán “se fue corriendo como pollo sin cabeza”. Los desnudan de su plumaje y pasan a formar parte de la infinidad de cajas de carne de pollo que van a ser consumidas.

Ya en el asador, no quiero ni mencionar por dónde les pasan la varilla para que vayan dando vueltas y se tuesten todas y cada una de sus partes. Los vemos ahí, tan quietecitos, tan descabezados, y a la hora de elegir el que nos vamos a llevar señalamos al vendedor con el dedo índice:

—¡Yo quiero ese que está más tostadito! ¡No, ese no, el de abajo!

Te preguntan si te lo parte en varios trozos y, sin ningún miramiento, coge las tijeras y ¡zas, zas!, pechuga por un lado y muslos por otro. Ya en casa, una vez emplatado, desmenuzamos la carne y la rebañamos en el caldito que nos han puesto para que resulte más jugoso el bocado. Al lado adornamos el plato con unas patatas que acompañan el suculento manjar y así no se ve el muslito tan solo. El sabor es exquisito y siempre te quedas con ganas de más.

Pero claro, como ocurre con tantas cosas , en un momento os desvelaré el por qué de esta similitud que quiere hacer Madeleine. Por lo pronto ha pensado en hacerse vegetariana, sobre todo en cuanto a los pollos se refiere, pues hay acontecimientos que te hacen recapacitar.

Nuestra amiga se pone en la piel del pollo y parece que le oye hablar:

—¿Por qué tengo que ser sacrificado para acabar en la panza de cualquiera? Me gustaría ver el mundo subido en un cochecito y que me taparan con una mantita los días de frío. Conocer a otros pollos domésticos para socializar y mantener conversaciones nada trascendentes. Comer en mi platito suculentos manjares y presumir ante los demás de lo bien que me cuida mi dueño. Sólo está pidiendo una vida de perros, pero en versión pollo. El resto de comportamientos sería el mismo. Mi dueño no pararía de hacerme preguntas, aunque no llegara a entender mis respuestas. Él sólo percibiría mi kikiriki. Sabe que soy un animal y él un humano; pero me humaniza e interpreta lo que le parece en ese momento. Nuestra especie tampoco es perfecta.

¡Ay, la vida del pollo es muy triste! Desnudo. Dando vueltas con la varilla atravesada por todo el cuerpo. Mirando con el ojo etéreo de reojo, a esos que lo van a elegir sin piedad. Sin dejarle hacer ningún tipo de alegato. Sentir las afiladas tijeras y no poder picar la mano del que lo está mutilando porque a saber dónde ha ido a parar su cabeza.

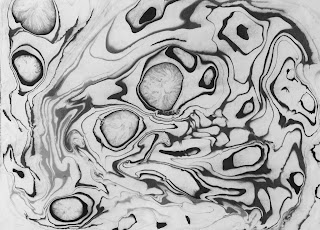

Así es como me he sentido en las últimas sesiones de radioterapia. Tratada como un vulgar pollo; pero en vez de dar vueltas, era la máquina quien se reía de mi diciendo:

—Madeleine ¡te voy a asar! Te envío rayos hacia la pechuga derecha, en el punto 3,5 7 y luego hacia la izquierda 8,9 10. Y un poquito por el cuello. Y ahora por las axilas. Y yo, sin poder moverme por si alguna frecuencia se disparaba hacia otras partes que no tocaba. En algún momento pensé en cantar ¡bingo!, pero no quería enfadar a quien tenía mi cuerpo en sus manos.

Así un día tras otro sin poder escapar del asadero hasta que han cumplido con las veinte sesiones previstas. Su objetivo ya está cumplido.

Acostada en una camilla fría, oía a las profesionales dictando las coordenadas sobre las que se emitiría la radiación y, Madeleine, dando gracias que no era el fuego abrasador al que sometían al pollo. Casi colegas en estos menesteres, se encontraba tan indefensa como él.

Al menos no la hacían dar vueltas en la sala de radioterapia. Una gran mole de máquina, con un sonido muy desagradable giraba a su alrededor. Madeleine, con los brazos estirados y las manos asidas a unos barrotes, apretaba tanto que las sentía como esposadas; pero ¡cualquiera hacía un movimiento involuntario! No quería ni reírse ya que daba gracias de no ser un pollo en esos momentos pues si no ¿a ver por dónde le iban a pasar la varilla ?

¿Miraréis con otros ojos las filas de pollos asados rodando y pegados al fuego?

¿Vais a seguir comiendo pollos asados?

8 comentarios

La sensació de pollastre a l’ AST que ha experimentat la Madeleine.

Es tan realista que et fa sentir que et rosteixen!!

Ole el tex!

Gràcies.

Ja no menje mai més pollastre rostit, tot pasa i mes fn la teu fortalea

Fortaleça, però rostideta

Ufff… quina gràcia té Madeleine per a l’humor!!! Una dona molt valenta

Quin eixemple més quotidià per expresar el que Madeleine sent, quan està en un proces.

Es clara, forta i amb humor ho du tot abans.

Una abraçada a Madeleine.

Me ha gustado la amplia descripción acerca de los pollos asados para llegar a la comparación respecto a como se siente Madeleine cuando tiene sesión de radioterapia.

La ironía en ciertos momentos del relato que me ha hecho sonreír

Hola:

Visto así ¡¡¡¡dan ganas de hacerse vegetariana!!!!

Un abrazo suave amiga.